Leseproben

Auszüge aus verschiedenen Büchern.

(Verwendung der Texte mit Genehmigung des Urhebers.)

Wer ist Luzius?

Luzius in Ägypten

So eine Jugend

Die Frau des Märchensammlers

Drei Gedichte

Poesie zum Hören, aus dem Buch "Licht in Stein"

Das Mainzer Kulturtelefon: http://www.mainzer-kulturtelefon.de/2006/imre-toeroek/

Wer ist Luzius?

Luzius ist ein Leuchtkäfer, der von vielen Abenteuern zu erzählen weiß. Beim Aufschreiben der Geschichten ist ihm sein Geisterschreiber (Ghostwriter) behilflich.

So nachzulesen in "Das Buch Luzius. Märchen und andere Wahrheiten" (2012)

Die Abenteuer auf der Suche nach Licht, Erleuchtung, Klarheit und Aufklärung malt Luzius mit seinem Leuchtstift in die Lüfte. Sein Ghostwriter hat es gelernt, die Leuchtschrift zu entziffern. So entstand "Das Buch Luzius".

Lichtkäfer Luzius wurde einst aus Illuministan vom Winde verweht. Auf der Suche nach der verlorenen Heimat hatte ihn in der goldenen Stadt eine Dohle, tschechisch "kavka", gewarnt, wer sich unterwegs in Gemächer begebe, komme dabei um.

Trotz der Ermahnung geriet Luzius immer wieder in schier ausweglose Situationen. Mal musste er in den Küchen Kakerlakiens die Schmierigkeit der Welt als Fremdländer erfahren. Mal wurde er von blutrünstigen Bremsokraten Bremslands fast bis auf den letzten Tropfen ausgesaugt.

Poesie und Philosophie der Märchen und anderer Wahrheiten hatten ihm bisher geholfen, auch abenteuerlichste Herausforderungen unter Kriechern und Heuchlern aller Couleur zu bestehen. Und neue Erfahrungen lehren Luzius, die Welt zwischen Absurdistan und Illuministan ein wenig besser zu verstehen.

Luzius in Ägypten (aus: Das Buch Luzius)

Auf seinen ausgedehnten Wanderungen gelangte Luzius einmal nach Ägypten. Voller Bewunderung umflog der Leuchtkäfer die Pyramiden, setzte sich auf der Spitze der höchsten aller Spitzen nieder und hielt von diesem faszinierenden Platz Ausschau.

Sein fast schon heimischer Grashalm, auf den er abends oft gern kletterte, die duftende Wiese, die lange, schöne Zeit der Dämmerung am Waldrand, das alles fand er in Ägypten nicht. So wartete Luzius auf seiner Warte, ob das Licht auf dem alles überragenden Punkt ihm eine neue Erleuchtung bringen würde.

Die Nacht verbrachte er damit, den mächtigen Sternenhimmel mit seinen Leuchtstäben zu grüßen. Die Sterne schienen zwar näher zu sein, doch sie sendeten Signale, die er noch nicht kannte. Das Alphabet seines Willkommensgrußes erwiderten die meisten Himmelskörper mit unverständlichen Hieroglyphen.

Morgens freute er sich, als der erste Strahl der Sonne gerade ihn beleuchtete. Doch auch die Sonne, die sich ihm immerhin vorstellte und sich hier Ré nannte, brannte heftiger als Luzius es gewohnt war. Die Zeit verging, der Leuchtkäfer hockte tatenlos im Ré und sein Kopf glühte. Schon wollte Luzius errötet und enttäuscht weiter fliegen, als er seine Blicke nach unten richtete.

Im Sand am Fuße der Pyramide erblickte er ein irrsinniges Gewusel und Gewimmel.

"Wer seid ihr denn?", rief Luzius von seinem Spitzenplatz in die Menge hinunter.

Allerlei Zeichen voll Schakale, Ibisse, Schlangen, Isis und Osiris drangen zu ihm hinauf. Luzius verstand nicht einmal Bahnhof. Zumal es das Wort als Hieroglyphe auch gar nicht geben dürfte.

Ein Krabbelwesen aus der Menge, offenbar ein Fremdsprachenkundiger, erbarmte sich seiner und rief für Luzius verständlich in die Höhe.

"Haho, wir sind die heiligen Skarabäen. Zuständig für Glück und Wiedergeburt. Ich heiße Skarabäus. Und wer bist du?"

So kamen sie ins Gespräch, Luzius oben auf der Pyramide und Skarabäus unten im Sand.

Nachdem Luzius allerlei Neuigkeiten von Skarabäus erfahren hatte, fragte der Leuchtkäfer erstaunt seinen Gesprächspartner von oben herab.

"Eines kapiere ich nicht. Diese ganze Masse von Skarabäen im Sand ist Tag für Tag damit beschäftigt, Kügelchen voll Scheiße vor sich her zu rollen. Und trotzdem glaubt ihr, daß ihr Heilige seid, die Glück bringen und die Wiedergeburt. Ist Werdung neuen Lichts und Glückseligkeit nicht viel eher auf der höchsten Spitze zu empfangen?"

Skarabäus machte eine Pause beim Drehen seines Kotkugels. Dann sagte er ohne Spur von Beleidigtheit in der Stimme.

"Glühwürmchen, Glühwürmchen, schimm-re, schi-im-Ré. Luzius, du bist, auch du bist wie alle ein leuchtendes Wesen. Wann endlich ergreifst du von der Zukunft einen Zipfel? Du und wir und alle begreifen das Kommende kaum. Wohl hast du recht, daß wir, die Masse hier unten, viel Dreck bewegen und fressen müssen. Und es scheint, daß die Masse für ferne Zukunft am wenigsten empfänglich ist. Wie sollte sie auch, wenn doch alle sich ständig in unzählige Richtungen verzetteln. Dadurch werden die Strahlen der Künftigkeit in tausend Himmelsrichtungen reflektiert. Wohl wird mancher an der Spitze Morgenröte eher erblicken und - gebündelt reflektieren. Doch bedenke, mein goldiges Käferchen, wie du in deine Position gelangt bist. Wir, die Heerschar heiliger Skarabäen, haben die Pyramiden errichtet. Kein einzelnes Wesen kann die Warte künftiger Werte bauen. Und dem Einzelnen dient eine Pyramide letztlich doch nur als Grab. Wir drehen unsere Runden in der Scheiße weiter. Hoffend, daß ab und an einer von der Spitze sich an den goldenen Haaren der Berenike in den Himmel hangelt. Will ein Leuchtkäfer diese Himmelsleiter erklimmen, um Auskunft über künftiges Glück und über die Geburt neuer Zeiten zu erlangen, sollte er Schweiß und Fäkalien am Fuße der Pyramide nicht außer Acht lassen. Ist nicht jeder winzige Globus aus Kot, den wir am Drehen halten, ein Nährboden? Aus dem Neues das Licht der Welt erblicken wird. Ist ein Erleuchteter nicht in einem dreckigen Stall zur Welt gekommen?"

Der Huf eines blöden Kamels begrub Skarabäus im Sand.

Nach einer Schrecksekunde flog Luzius zum Pyramidensockel hinunter und begann Sandkorn für Sandkorn beiseite zu schaffen. Sandkorn für Sandkorn rollte er aus der Mulde. Oben angelangt wischte er sich keuchend den Schweiß vom Körper. Aber wie oft, eh er sich versah, kullerte das Sandkorn, kaum kleiner als Luzius selber, wieder in die Tiefe.

Längst war es Nacht geworden. Um sich besser orientieren zu können, schaltete das Glühwürmchen seine Leuchtorgane ein. Fluchend schaufelte und schuftete er, um den heiligen Skarabäus aus seiner mißlichen Lage zu befreien. Er wollte doch noch so viel, so sehr viel über die Gründe des Glücks und kommender Klarheit aus der Sicht seines zufälligen, neuen Freundes erfahren. Zitternd vor Anstrengung glänzte der kleine, schweißtriefende Körper des Leuchtkäfers, strahlend hell und schillernd bunt wie selten jemals zuvor.

Und wenn Luzius bei seiner verfluchten ägyptischen Ausgrabung nicht gestorben ist, dann leuchtet er irgendwo auch gerade eben. Sollte er damals umgekommen sein, wäre die Frage seiner möglichen Wiedergeburt zu klären. Aber das ist mal wieder eine andere Geschichte, die vielleicht in einem "Später-Buch" schon steht und in ungezählter Zeit darauf wartet, erzählt zu werden.

So eine Jugend (aus: Licht in Stein)

Gefräßig und gräßlich. Pfui, wie widerlich. Manche verschleimt. Baaah, richtig ekelhaft.

Und dann die Haare, lang zottlig, auch am ganzen Körper behaart. Oder radikal kahl und nackt, glitschig nackt.

Wohin ich schaue, schlanke Leiber, die sich winden und wenden, zappeln und zucken, sabbern und schmatzen. Mitten im zarten Grün kriechen, keuchen und fleuchen sie umher, bäumen sich auf, voll Gier und Gelüste, gefräßig und gräßlich.

Schmarotzer, die sich faul in der Sonne aalen und zerstören, zerstören, das Zarte zerstören.

Eine Plage, dieses Pack.

Darum fliege ich geschwind und leicht von dannen, weg, bloß weg aus diesem Garten voller Raupen.

Sinnierte ein wunderschöner Schmetterling und hob ab, ab in die Lüfte.

Die Frau des Märchensammlers (aus: Akazienskizze)

Er sucht nach dem passenden Wort. Seine Frau überlegt mit.

Ihre nachdenklichen Augen. Mild, voll Licht. Etwas von der Glut über braungelbem Staub. In dem unter Rebstöcken dunkle Trauben ausgebreitet sind. Und langsam zu dörrsüßen Rosinen reifen.

Scheiden. Spricht sie leise. Überlegt weiter. Auch bei Goethe käme das Wort häufig vor. Meint sie sinnierend. Scheiden.

Lacht ihren Mann an.

Er, Volkskundler, Märchensammler, nickt mit dem Kopf. Auch sein Gesicht voll heitrer Züge. Beginnt, halb singend, zu zitieren.

Wer das Scheiden wohl erfunden? Sei verflucht.

So, so ähnlich beginne ein türkisches Volkslied. Junge Frauen aus Kappadokien haben es gesungen. Wenn ihre Männer nach Istanbul gehen mußten. Weil es nur dort Geld zu verdienen gab. Nicht in den Dörfern Anatoliens.

In den dreißiger Jahren.

Trennung. Es gäbe noch das Wort, den Ausdruck Trennung. Biete ich an. Sie nickt bedächtig. Um ihre Mundwinkel huscht Heiterkeit. Wie leichter Wind in kleinblättrigen Sträuchern.

Legt eine Hand auf die Schultern ihres Mannes. Dieses entwaffnende, wohlwollende Lächeln. Sie wolle jetzt die Türkologin Irene Melikoff, die an einem anderen Tisch sitzt, aus der Halle hinausbegleiten, verabschieden. Diesen Satz muß mir ihr Mann ins Deutsche übersetzen. Ganz leicht nur zittert ihre schmale Hand, während sie sich erhebt, abstützt. Lederne, braunfleckige Haut. Sie küßt ihren Mann. Zärtlich. Auf beide Wangen. Dann, als sie schon steht, beugt sie sich noch einmal hinunter. Vorsichtig. Küßt ihn auf den Kopf. Küßt die Kopfhaut mit spärlichgewordenem Haarwuchs. Er umfaßt ihre Hand, mit der sie sich auf der Tischplatte aufstützt. Hält sie. Fest. Umklammert sie.

Das wird doch jetzt nur eine Trennung von wenigen Minuten. Entschlüpft es mir scherzhaft. Sie strahlt mich mit ihrem milden Augenlicht an. Die Runzeln in der dünnen, pergamentartigen Haut ihres Gesichts sind wie verschwunden, als sie spricht.

Sechzig und zwei Jahre. Hayrünnisa sucht nach weiteren Worten.

Wir sind seit zweiundsechszig Jahren miteinander verheiratet, ergänzt der türkische Volkskundler Pertev Boratav seine Frau.

Sie schreitet, langsamen Schrittes, durch den Saal.

Während der Märchensammler mir weiter von der Türkei erzählt. Danach von ihrem 35jährigen Exil in Paris. Von einem Besuch der Olympiade in der Reichshauptstadt Berlin.

Während an einem anderen Tisch ein Vater seinen schwarzhaarigen Säugling, der kaum einen Monat alt sein dürfte, in die Arme des Filmemachers und Schriftstellers Vedat Türkali drückt. Stolz Blitzlichtaufnahmen von seinem Sprößling zusammen mit dem berühmten Mann aus der Türkei macht.

Während im Saal einige hundert Türken vertonten Versen Nazim Hikmets lauschen. Während vor der Bühne, die mit dem Porträt Sabahattin Alis rundum plakatiert ist, kleine Kinder Fangen spielen. Tippeln. Jauchzen.

Soeben noch hielten auf der Bühne zwölf türkische Autoren und Gelehrte Reden über den Schriftsteller Sabahattin Ali. Der auf der Flucht ermordet wurde. Auf der Flucht aus der Türkei. Wegen kritischer Anmerkungen, Betrachtungen. Über das Leben. Anatolischer Bauern und Arbeiter.

Damals, zu jener Zeit, als es dem Märchensammler gelungen war, ins Pariser Exil zu fliehen. Zusammen mit seiner Frau Hayrünnisa.

Jetzt schreitet sie gerade, langsamen Schrittes, durch den Saal.

Während hinten bei der Essensausgabe Kebab angeboten wird.

Während draußen der Putz bröckelt. Von der alten Halle am Ufer des Neckar. Während zwei Gestalten im Schatten der verwitterten Mauern laufen.

Die eine schlurfenden Ganges. In den festgeschnürten Stiefeln.

Du, ich geh da jetzt rein und sorge für Rabatz.

Garnix wirst du tun. Die sollen ihren Knoblauch nur anbeten. Wir gehn schön brav zurück in die Kneipe und stärken uns weiter. Morgen, Freundchen. Morgen schnappen wir uns irgendso'n Kanaken. Wenn er allein ist.

Dem zeigen wir dann, was deutsche Kultur ist.

Sie schreitet gerade, langsam, durch den Saal.

Die Frau des Märchensammlers.

Drei Gedichte (aus: Akazienskizze)

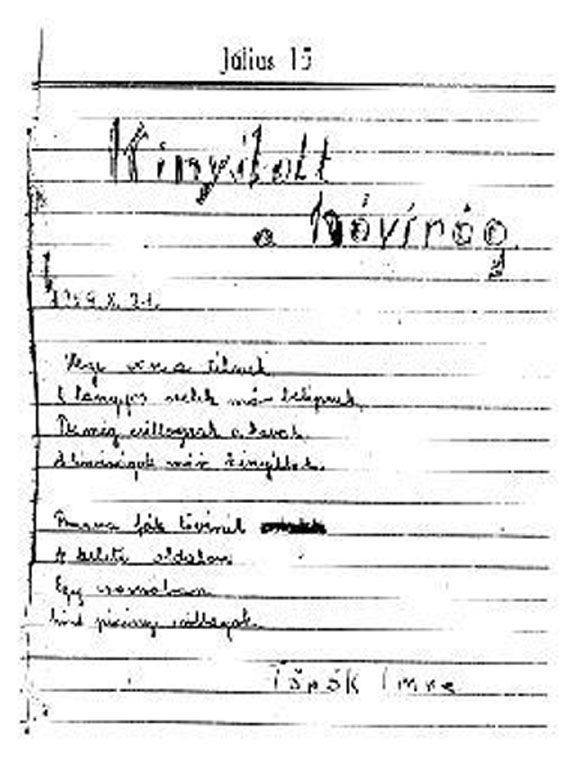

Das erste "Gedicht", das ich schrieb, entstand im Jahre 1959. Ich war zehn. In einem Terminkalender, Format A5, wie ein Buch gebunden, stehen einige Dutzend solcher Gedichte aus jenen Kinderjahren, alle mit kindlichem Eifer verfaßt, alle mit Datum versehen, alle Ungarisch. Meine Kindheitssprache.

Bis zu meinem 14. Lebensjahr lebte ich in Ungarn. Mein erstes Gedicht trägt den Titel "Kinyílott a hóvirág", was so viel heißt wie "Das Schneeglöckchen ist erblüht" oder "Schneeglöckchen sind erblüht". Das Verb "kinyíl" hat die Bedeutungen von "aufgehen", "sich Öffnen", "erblühen", "aufspringen". Mein "literarisches" Schreiben beginnt mit diesem Verb.

Kinyílott a hóvirág

Vége van a télnek,

A langyos szelek már belépnek,

De még csillognak a havak,

A hóvirágok már kinyíltak.

Barna fák tövénél

A keleti oldalon

Egy csomóban

Mint piciny csillagok.

Vor mir die Handschrift. Ist das noch in mir, das diese Hand geführt hat? Vor mir die Handschrift, vor mir der Monitor des Computers.

Ich übersetze, ohne Beschönigung, Verbesserung.

Das Schneeglöckchen ist erblüht

Der Winter ist zuende,

Die milden Winde treten schon ein,

Aber es glitzern noch Schneeflecken,

Die Schneeglöckchen sind schon erblüht.

Bei den Stämmen brauner Bäume

Auf der östlichen Seite

Auf einem Haufen

Wie winzige Sterne.

Warum ich nur in der ersten Strophe die Zeilenenden mit Kommata versehen habe, entzieht sich natürlich meiner Erinnerung. Irgendwelchen Regeln der ungarischen Grammatik folgt das nicht. Gehorcht nur Regeln des zehnjährigen "Dichters".

Wenn ein Mensch sich daran erinnert, was er vor Jahrzehnten als Kind getan, gedacht, gewünscht, empfunden hat, denkt und fühlt er das gleiche wie damals? Es war ein anderer Lebensabschnitt, auch ein anderes Land, andere Menschen, Mentalitäten, es war eine andere Sprache. Es war einmal. Was bedeutet über-setzen?

Ein anderes Gedicht entstand ziemlich genau zwanzig Jahre später. In Polen. Ich schrieb damals lange schon Deutsch, lebte lange schon in Deutschland. Ich reise recht viel. In Europa. In Afrika. Und am liebsten in Phantasieland. Suche. Dieses zweite Gedicht entstand in Polen. Ich müßte sehr nachdenken, was um alles in der Welt ich damals in Polen gesucht habe. War jedenfalls viele Wochen dort unterwegs, einfach nur unterwegs, allein, im Winter. Wenn ich gefragt wurde, habe ich erzählt, daß ich den Stanislaw Lem besuchen wollte.

Unterwegs in die vierte Dimension.

Diesen Zug stelle ich mir als Schlange vor. Dachte Kyb. Aber sie windet sich nicht. Gleitet schnurgerade. Ihr Kopf die zischende, züngelnde Lokomotive. Ihr Körper in Kältestarre. Stocksteif, von Rauhreif überzogen. Von oben, aus dem Nachmittagshimmel betrachtet, gleitet sie eisern durch ein Meer aus Schnee. Weiß und Grau umarmen sich geschwisterlich, weit vor dem Dezemberhorizont.

Mein Fensterplatz in der Schlange. Ich schaue durch schuppige Membranhaut in die vorbeifliegende Mattheit flockiger Dämmerung.

Kyb saß seit Stunden am Fenster, ohne genau zu wissen, ob er immer mehr oder immer weniger sah. Er glaubte nur, daß er einmal in Krakau ankommen werde. Aber auch dessen war er sich nicht mehr sicher.

Am Ende meines Lebens werde ich vielleicht gesehen haben, sehen, was ich jetzt nicht sehe. Die Erinnerungen. An lange Novembernächte. An kurze Dezembertage. In der Fremde. Die heimlichen Gespräche. In Wohnungen. In Kneipen. Brennende Kerzen auf verschneitem Friedhof. Der unheimliche Verfolgungswahn. In Hotels. In Absteigen. Dieser ganze verdammte, verfluchte Irrsinn.

Ich sitze und schaue hinaus auf flaches Land, das in Schnee erstickt. Das immer schmäler wird. Schwärze frißt die grauweiße Verschwisterung. Vom östlichen Horizont her. Ach, ich möchte so gern den Sternenautor Stanislaw Lem in Krakau treffen.

Aber irgendwann, dachte Kyb, reicht unser kosmischer Schub nicht mehr aus. Irgendwann bohrt die Schlangenkopflokomotive sich zischend, schwarzglühend in riesige Schneedünen. Bleibt mit Kopf, Leib, Schwanz stecken. Erfriert samt Innereien in polnischer Winternacht. Samt mir.

Wenn ...

Ich stand auch tatsächlich vor Lems Haus. Schnee fiel seit Stunden, und ich war trotz des anstrengenden, langen Marsches aus der Innenstadt reichlich durchfroren. Geklingelt habe ich nicht. Wußte plötzlich nicht, warum ich da war, was ich hätte fragen sollen. Kann man denn bei einem berühmten Schriftsteller anklopfen und sagen, man wollte sich einfach mal mit ihm unterhalten? Darüber, ob "Information als Umkehrung der Entropie" wirklich möglich sei. Und über den Sinn des Lebens. Über die Unendlichkeit der Sternenwelt weit hinter Solaris - - -

Ich trat im Schneegestöber den langen Weg an, zurück zu meinem Hotel im Zentrum Krakaus. Trank wie an manchen Abenden der einsamen Reise eine Flasche Wodka (Marke Jarzebiak) und las dabei über Zen-Buddhismus und Psychoanalyse.

Tage später besuchte ich Auschwitz, schrieb dort.

gedicht nach auschwitz

den bahnhof - auschwitz / oswiecim - verlassend

fällt der erste blick auf das wort

koncentraty

und das auge ertastet daneben das ladenschild

artikuly chemiczne. ich denke an zyklon B

dabei ist das bloß ein gewöhnliches geschäft

an der busstation ein blondes mädchen.

man lebt hier heute

und ich bin bestürzt

darüber

verwundert zu sein

im kazet ist museum. ARBEIT MACHT FREI.

für dort oben, sagt ein pole, mit dem daumen gen himmel

deutend.

die berge von menschenhaar ...

(langes schweigen)

verbrannt wurde das nicht mehr verwertbare,

menschenschrott

diese öfen arbeiteten schon nach dem fließbandprinzip

arbeit macht frei, denke ich, ist auch heut noch

ein zynischer satz

betreten und still schaut die schulklasse

in das gräßliche grau der gaskammer

die letzte station

dieses museums

der barbarei

dann geht's ins freie

und sie rennen vergnügt am stacheldrahtzaun entlang

zu einem großen baum, für ein gruppenfoto

halbwüchsige balgerei

und das kreischen, wenn die sehnsucht

in den hüften fest gepackt wird

und gekitzelt

ich denke, warum auch nicht

wenn sie es nur nicht vergessen

daß arbeit auch heute nur selten FREI macht

nein, sogar nach auschwitz sind noch gedichte möglich

und ich wünscht' sie mir schöner, befreiender

und so hoffnungsvoll

wie noch keine zeit je welche hervorgebracht hat.

Das dritte Gedicht entstand in einem kleinen Weiler, wo ich seit einigen Jahren lebe. Sieben Gehöfte, Häuser, verstreut. Sogar manche Leute aus den nächsten Dörfern wissen nicht, wo Isgazhofen liegt. Aber Samuel Schirmbeck, der Fernsehkorrespondent in Afrika! Einmal will er über seine Kindheit in Isgazhofen, das kaum jemand kennt, schreiben. Es müßte ein dickes Buch werden, denke ich.

Was bedeutet über-setzen? Ein Mensch sitzt in einem Boot, fährt andere Menschen von einem Flußufer zum anderen. Fährt hin, fährt her. Wie alle setzt er von einem Ufer zum anderen über. Scheinbar verläßt er als einziger - jedenfalls zeitweilig - das Boot nicht. Sind wir nicht alle Übersetzer? (Manche sagen, wir säßen alle im selben Boot. Wer glaubt das schon wirklich?) Jedesmal wenn ich von Reisen kommend bei Leutkirch die Autobahn verlasse, freue ich mich heimzukommen. Nach Isgazhofen, wohin ich durch einen anderen Weiler mit dem wunderschönen Namen Ewigkeit fahren muß. Nach Isgazhofen, das kaum jemand kennt und über das Samuel Schirmbeck, den ich nur einmal im Leben kurz gesprochen habe, vielleicht schreiben wird. Werde ich? Tabori lesend, George Tabori, Tábori György lesend: "Wie kann ein Mensch, besonders aber ein Kind, sein Leben leben und gleichzeitig eine Geschichte daraus machen?"

Bald nach meinem 45. Geburtstag entstanden ein paar Zeilen:

wahnfried

hügel hoffend, berge klar

ach spottet zwischen fels und moos

sumpfdotter sprießen saftig groß

ins ungezählte jahr

neben scheuer umgestürzte himmelsleiter

rinderskelette verstreut im hof

kein schmaus mehr und kein schwof

nur helios führt den veitstanz weiter

Drei Gedichte von wie vielen? Ich zähle sie nicht. Habe vielleicht zwischendurch bessere gemacht. Veröffentlicht sind wenige. Schon gar nicht die aus Kinderjahren. Ich habe keine Ahnung von Quantität und Qualität. Ich habe keine Ahnung, ob meine Zeitgenossen, die Maßstäbe für Quantität und Qualität zu haben scheinen, meine Freude ermessen können, wenn ich von der Autobahn kommend durch Ewigkeit fahre. Ein bißchen über "Information als Negentropie" nachdenkend.

Wohin geht das Kind, während wir erwachsen? Wo bleibt es, während wir über Flüsse setzen, Länder wechseln und Kontinente? Sprachen und Heimaten. Während wir Worte wechseln, Klingen kreuzen. Während wir auf Kreuzzügen unterwegs sind. Während wir vernichten. Um uns. In uns. Wo bleibt das Kind?

Manchmal möchte ich gerne wieder ein ungarisches Gedicht schreiben. Es geht nicht mehr. Bei einer Lesung in Budapest, in Deutsch geschriebene Geschichten, auf deutsch vorgetragen natürlich - natürlich? -, sagte Professor István Szabó, ein ungarischer Germanist, daß er hinter manchem deutschen Satz sehr wohl die ungarische Herkunft der Worte spüre, höre. Ein Fährmann auch er.

Aber - - -

Isgazhofen im Allgäu kennt schließlich auch kaum jemand. Das ist wie mit Übersetzern. Mit dem Über-Setzen. Wer begreift schon die Brüche? Nur meine Brüche?

Ist nicht jeder von uns ein Übersetzer, der durch Ewigkeit fährt?

Manchmal möchte ich ein ungarisches Gedicht werden. Oder überhaupt ein Gedicht. Dann beginnt etwas zu schreiben, irgend etwas. Es wird selten ein Gedicht. Oft gar nichts. Eine Geschichte manchmal.

Ich lebe gerne, wo ich lebe. Hölderlin-Land? Walser-Land? Das Land, wo Milch und Honig fließen, und Auschwitz-Leugner per Gerichtsbeschluß salonfähig gemacht werden? Manchmal.

In den ersten Vorfrühlingstagen zieht es mich an die Eschach. Halte Ausschau nach Schneeglöckchen, die dort wild wachsen. Durchstoßen die schon modernde Laubschicht, manche Knospe trägt, wie einen Hut mit breiter Krempe, ein Blatt des Vorjahres auf ihrer Spitze. Die Eschach führt viel Wasser, Schmelzwasser, das zwischen dicken Felsbrocken hindurchbraust. Felsen, die von Wassermassen aus höheren Regionen bis hier hinab geschleift worden sind.

Wie lang braucht das Wasser, der Fels aus den Bergen zum Meer? Wie lang dauern Völkerwanderungen? Ich suche nach ersten Schneeglöckchen. Mein Jahr beginnt nicht mit der Silvesterknallerei, beginnt mit den ersten weißen Knospen, die sich aus dem abgefallenen Laub hervorschieben. Ohne Motor. Ohne Vergaser. Einfach so. Natürlich. Das zum Beispiel hätte ich Lem gern fragen wollen. Was ist einfach, was natürlich? Manchmal möchte es eine Geschichte werden. Erzählt vielleicht von meinen Reisen durch Afrika. Erzählt vielleicht aus dem Haufen winziger Sterne weit, endlos weit jenseits. Jenseits von Solaris. Erzählt vielleicht über Schneeglöckchen, die erblühen. Ich suche sie. Jedes Jahr.

Ich mag in diesem Tal leben, bleiben. Möchte leben. Am Leben bleiben. An der Eschach, ich sehe die Bachstelze, wie sie mit langem, wippendem Schwanz auf der Eiskruste an der Uferböschung entlangläuft, dann über das schäumende Wasser schwirrt, sehe weiter weg Kohlmeisen auf einer abgetrockneten Klette herumturnen, sehe noch weiter weg die Bäuerin Pia mit rotem Kopftuch, wir winken uns zu, der Briefträger biegt im gelben Golf auf ihren Hof ein, reicht ihr die Post aus dem Wagenfenster, ich sehe den blassen Mond im klaren Februarhimmel. Hier ist der Mittelpunkt der Welt.

Auf einer Kugel wird jeder Punkt einfach zum Mittelpunkt.

Natürlich.